국내 건설업 침체…철강 수요 부진 심화

가격 인상 시도에도 제자리걸음

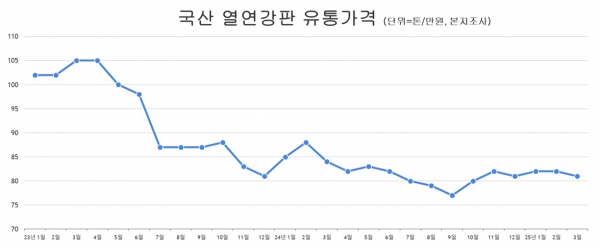

국내 열간압연강판 유통가격이 지지부진한 흐름을 이어가며 반년 동안 80만 원 초반대 가격에 묶여있다. 철강업계는 열연강판 가격이 80만 원대 초반 수준에서 고착화하며 반등의 기회를 잡지 못했다고 평가했다.

본지가 집계한 자료에 따르면 국산 열연강판 유통가격은 지난해 10월부터 올해 3월까지 톤당 80만 원 초반선을 형성하고 있다. 열연강판 유통가격은 1만~2만 원 수준에서 변동을 보이긴 했으나, 80만 원 초반선에서 여전히 횡보하고 있다.

앞서 포스코와 현대제철 등 국내 고로업계는 열연강판 가격의 지속적인 인상을 시도했지만, 실질적인 가격 상승으로 이어지지 못하는 형국이다. 국내 철강 시황에 큰 영향을 미치는 중국 열연강판 가격도 반등의 조짐을 보이지 않으면서 시장 분위기는 더욱 위축된 상태다.

◇ 국내 건설업 침체…철강 수요 부진 심화

산업계에 따르면 국내 철강 수요의 30% 이상을 차지하는 건설업이 극심한 침체에 빠지면서 철강 수요 회복도 요원한 상황이다. 한국건설산업연구원에 따르면 2025년 2월 건설경기실사지수(CBSI)는 67.4로 전월 대비 3.0포인트 하락했으며, 이는 2024년 11월(66.9) 이후 석 달 만에 최저치다. CBSI 지수가 100 미만이면 건설 경기가 부진하다는 뜻이며, 이 수치가 70을 밑돌 정도로 업황이 악화한 상태다.

건설업계의 어려움은 부도 및 폐업 증가에서도 드러난다. 2024년 1월부터 11월까지 27개 건설사가 부도를 냈으며, 같은 해 종합건설업체 641곳이 폐업을 신고했다. 이는 2023년 대비 10.3% 증가한 수치다. 특히 올해 3월까지 문을 닫은 종합건설업체 수는 121곳에 달한다.

여기에 신동아건설, 대저건설, 삼부토건, 안강건설 등이 법정관리를 신청하면서 건설업계의 유동성 위기설이 다시 제기되고 있다.

철강업계 관계자는 “원자재 가격 상승, 고금리, 부동산 경기 침체, 고환율 등 다양한 요인이 복합적으로 작용한 결과다”라며 “특히 건설사들이 유동성 확보에 어려움을 겪으면서 신규 프로젝트 착공이 지연되거나 취소되는 사례가 늘어나고 있으며, 이는 열연강판을 비롯한 철강재 수요 감소로 이어지고 있다”라고 설명했다.

◇ 가격 인상 시도에도 제자리걸음

국내 철강업계는 1월부터 열연강판 가격 인상을 추진했으나, 수요 부진 속에서 실질적인 가격 상승 효과를 보지 못하고 있다. 유통업체들은 여전히 가격 인상에 대한 부담을 느끼고 있으며, 건설업 등 주요 전방산업도 업황 개선이 미미한 상태라 철강 수요가 반등할 기미를 보이지 않는다.

특히 국내 열연강판 가격에 영향을 미치는 중국 시장도 부진한 흐름을 이어가고 있다. 중국 내수 시장에서 철강재 수요가 기대만큼 회복되지 않으면서 글로벌 철강 가격의 반등을 어렵게 만들고 있다.

철강업계에 따르면 상반기 열연강판 가격의 본격적인 반등은 쉽지 않을 전망이다. 철강업계는 1~2월 가격 인상 반영에 실패한 만큼 추가적인 가격 인상 시도를 하겠지만, 건설업 및 주요 수요산업의 회복이 늦어지면서 가격 상승이 현실화하기는 어려울 것으로 보인다.

다만 하반기에는 중국 정부의 경기부양책, 글로벌 경기 반등 여부, 미국의 금리 정책 변화 등이 변수로 작용할 수 있다. 만약 중국이 추가적인 인프라 투자를 단행하고, 미국 연방준비제도(Fed)가 금리를 인하할 경우 글로벌 경기 회복과 함께 철강 수요가 증가할 가능성이 있다.

이와 함께 중국산과 일본산 열연강판에 대한 무역규제 현실화도 국내 시황에 영향을 줄 것으로 보인다. 지난 3월 4일 무역위원회는 현대제철이 지난해 12월 제소한 중국산과 일본산 열연강판에 대한 반덤핑 조사를 진행하겠다고 밝힌 바 있다.

이에 철강업계는 수입산 열연강판에 반덤핑 관세가 부과된다면 국내 시황도 회복할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 업계 관계자는 “후판의 경우 예비판정이 나온 이후 유통가격이 크게 올랐다”라며 “열연강판 시황도 수입규제를 통해 반전될 수 있을 것”이라 말했다.