2·3차 부품사 직격탄

재료관 제조업계가 국내 자동차부품 산업 위축에 제품 생산에 영향을 받고 있다. 특히 규모가 작은 2·3차 협력사들이 타격을 입고 있다.

업계에 따르면 지난 2023년 연간 자동차 수출액은 708억6,400만 달러(약 103조3,060억 원)로 전년 대비 31.1% 늘며 역대 최고치를 기록했지만 자동차부품 수출액은 오히려 1.6% 감소한 22억5,400만 달러(약 33조 4,620억 원)였다. 현재 통상 환경을 고려해 완성차 업체들이 해외 생산을 확대하면서 현지에서 부품을 조달할 가능성이 커져 국내 부품업체들에 악재인 상황이다.

여기에 완성차 업체들의 공장 가동률 감소의 여파로 부품업체들에게 그대로 이어졌다. 국내 자동차 부품업체들은 평균 60~70% 수준의 공장 가동률을 보이고 있지만 2차 협력업체로 내려 갈수록 타격은 크다.

국내 자동차용 강관 업계의 밸류 체인 구조를 보면 소재 업계인 철강사와 강관 부품 최종 사용업체인 완성차 메이커는 4~5개 업체로 한정적이다. 이에 반해 재료관 및 자동차용 인발강관 업계는 자동차용 강관 수요에 비해 다수의 업체들이 존재하고 있다.

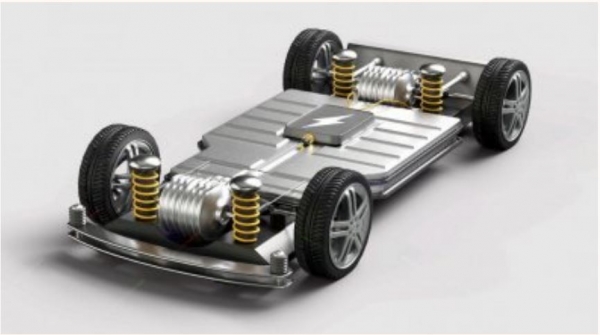

내연 기관 자동차의 경우 대략 3만개의 부품으로 구성돼 있다. 배터리 전기차(BEV)는 1만8,900개, 수소연료전지차(FCEV)는 2만4,000개 수준으로 전기차 전환시 필요 부품 수는 내연기관 자동차 대비 약 20~37% 감소하는 것으로 알려져 있다.

특히 친환경 전기차는 엔진이 아닌 전기모터로 구동되기 때문에 엔진과 배기 계통의 강관 소재 부품이 없어지고, 엔진과 연결된 구동 및 조종 계통의 강관 부품도 대폭 감소하게 된다.

재료관의 경우 섀시, 외장 및 차제 등에 들어가는 각종 주품의 소재로 쓰이고 있다. 그러나 완성차 제조사나 차급 및 모델별 생산 비중, 파워트레인 구조 등에 따라 강관 사용량이 다르고 동일한 부품이라도 강관이 아닌 다른 강재를 사용하는 경우도 많다.

업계 관계자는 “자동차부품용 강관 사업을 지속경영하기 위해서는 제품 포트폴리오 다각화가 필수적인 상황”이라고 말했다.