전량 수입이던 클래드 후판, 당진에서 국산화의 길을 찾는다

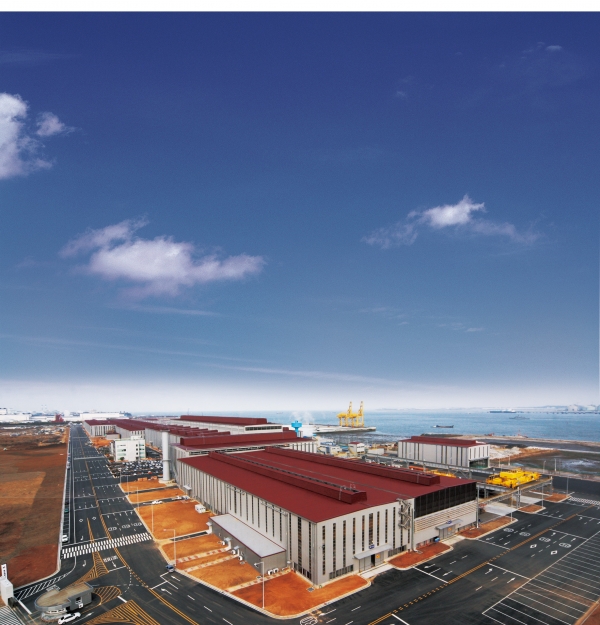

지난 17일 오전, 충남 당진. 전날부터 쏟아진 폭우로 지역 도로 곳곳이 침수됐지만, 동국제강 당진공장은 예정대로 가동을 이어갔다. 지하 주차장 침수, 도로 통제, 휴교령에도 공장은 멈추지 않았다. 그날 기자가 마주한 건 거대한 압연설비가 내뿜는 열기, 그리고 클래드 후판 ‘DKLAD’를 향한 동국제강의 집념이었다.

◇ 당진에서 시작된 변신…클래드로 향하는 동국제강의 응답

클래드 후판은 서로 다른 금속을 고온·고압 상태에서 밀착 접합해 만든다. 탄소강 베이스에 스테인리스나 니켈계 내식합금층을 덧붙이는 방식으로, 일반적인 후판보다 가공 난도가 높고 접합 신뢰성이 핵심이다. 공장 관계자는 “완전히 밀착되지 않으면 의미가 없다”라며 접합 기술을 가장 중요한 품질 기준으로 설명했다.

당진공장 내부에선 슬래브가 1,200도로 달궈져 압연기에 투입되고, 고압 수류로 산화층을 제거한 후 수십 회에 걸쳐 후판으로 압연된다. 제품이 길어지고 넓어질수록, 가공 난도는 높아진다. 판재가 다림질되듯 레벨링(Leveling)되고, 냉각을 거쳐 절단·검사·초음파 탐상까지 이어진다.

공장 관계자는 클래드 후판의 가공이 끝난 압력용기 샘플을 보여줬다. 탄소강 기반에 스테인리스 304 또는 316 제품이 덧붙여졌고, 용접부나 헤드(곡면부)에서도 분리 현상은 없었다.

공장 관계자는 “지난해 900톤에 달하는 실제 프로젝트 물량을 가공했지만 품질 이슈는 발생하지 않았다”라며 “특히 접합부의 가공 후 품질이 핵심이라는 점에서, 해당 사례는 시장 신뢰를 입증하는 근거로 작용하고 있다”라고 설명했다.

클래드 후판은 그동안 전량 수입에 의존해 온 품목이다. 동국제강은 이 고리를 끊고, 국산화에 본격 착수했다. ‘DKLAD’는 단순한 브랜드명이 아니다. 동국제강이 전략 산업용 철강 시장에 진출하겠다는 의지를 담은 신호탄이다.

포스코와 현대제철이 대규모 설비를 통해 후판 제품군을 확장하는 동안, 동국제강은 복합소재화라는 틈새시장을 겨냥했다. 당진공장은 이 전략의 전초기지 역할을 맡고 있다.

◇ 시장은 지지부진, 유럽은 견제 강화…그래도 물러서지 않는다

하지만 기술이 곧 시장을 보장하진 않는다. 동국제강이 중동과 유럽 EPC 프로젝트 진출을 추진하자, 일부 유럽 소재 메이저 업체들은 노골적인 견제에 나섰다. ‘DKLAD’를 쓰는 거래처엔 공급을 제한하겠다는 뜻을 에둘러 전달한 셈이다. 이미 짜인 판에 새로운 플레이어가 들어서는 걸 경계하는 기류였다.

국내 사정도 녹록지 않다. 후판 수요처인 조선·플랜트·석유화학 업계의 발주가 줄고, 압력용기 관련 신규 프로젝트는 사실상 멈춰 있다.

지난해 한 프로젝트 납품 이후, 대형 EPC 단위 수주는 당분간 뜸해졌다. 현재는 보수용이나 테스트용 등 수십 톤 단위의 소규모 수주가 간헐적으로 이어지는 상황이다. 회사 관계자는 “수요는 부진한 가운데 기존 플레이어의 견제는 더 강해졌다”라며 “다만 시간이 걸리더라도 이 제품은 언젠가 시장에서 답을 줄 거라고 생각한다”라고 말했다.

클래드 후판은 아직 시장에 완전히 안착하지 못했다. 그럼에도 동국제강은 단기 수익보다 중장기 경쟁력 확보에 방점을 찍고 있다. 공장 관계자는 “지금 수요가 없다고 철수하면, 이 시장은 국산화 자체가 안된다”라며 “DKLAD는 끝까지 갈 것이다. 반드시 동국제강의 간판 제품으로 우뚝 설 것이다”라고 의지를 밝혔다.